新年あけましておめでとうございます(令和8年1月1日)

皆さまには、健やかに新しい年をお迎えのことと、心よりお慶び申し上げます。

私事ながら、私は昭和二十九年生まれの午年、いわゆる「丙午(ひのえうま)」の生まれでございます。年を重ね、いつのまにか還暦はもとより古希を過ぎました。

丙午と申しますと、昔からさまざまな言い伝えがあり、時に強いイメージをもって語られることもありました。しかし本来、丙午とは干支十二支の組み合

わせの一つであり、「丙」は陽の火、「午」は勢いよく進む馬を表します。すなわち、物事を明るく照らし、前へ進もうとする力を象徴する年回りとも受け取ることができます。

若い頃は、馬のように速く走ること、先へ先へと進むことが良いことのように思っておりましたが、年を重ねた今は、速さよりも、道を誤らず、確かに歩み続けることの大切さを感じるようになりました。

馬もまた、闇雲に走るのではなく、手綱を整え、進むべき方向を確かめながら進みます。休むときは休み、また歩き出す。その姿は、私たちの人生の歩みにも通じるものがあるように思います。

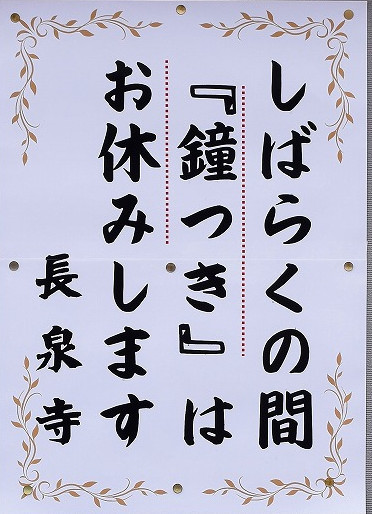

大晦日の夜に撞かれる除夜の鐘は、百八つの煩悩を一つずつ払い、新しい年を清らかな心で迎えるためのものと伝えられています。鐘の音に耳を澄ませながら一年を振り返る時間は、走り続けてきた歩みをいったん止め、心の手綱を整える大切なひとときでありましょう。

午年生まれの守り本尊は、勢至菩薩 とされています。勢至菩薩(せいしぼさつ)は、私たちが迷ったとき、悩んだときに、物事を正しく見極める智慧の光で道を照らしてくださる菩薩さまです。強く引き寄せるのではなく、静かに行く先を示し、そっと背中を押してくださる存在と申せましょう。

長泉寺にも勢至菩薩像がお祀りされており、年始には本堂に安置しております。新しい年の始まりにあたり、どうぞ手を合わせ、ご自身やご家族が、焦らず、しかし確かに、それぞれの歩幅で歩んでいけるようお祈りいただければ幸いです。

「元日は冥土の旅の一里塚、めでたくもありめでたくもなし」という言葉があります。新年は祝うべき節目であると同時に、限りある命をあらためて見つめ直す機会でもあります。一日一日を大切に、感謝の心を忘れず。

本年が、皆さまにとりまして、心穏やかで実り多き一年となりますよう、心よりお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。

長泉寺 住職

奥野 成賢

| 2026.2.25 |

|

|---|---|

| 2026.2.1 | 節分豆まき会を行いました。

|

| 2026.1.12 |

|

| 2026.1.7 |

|

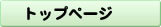

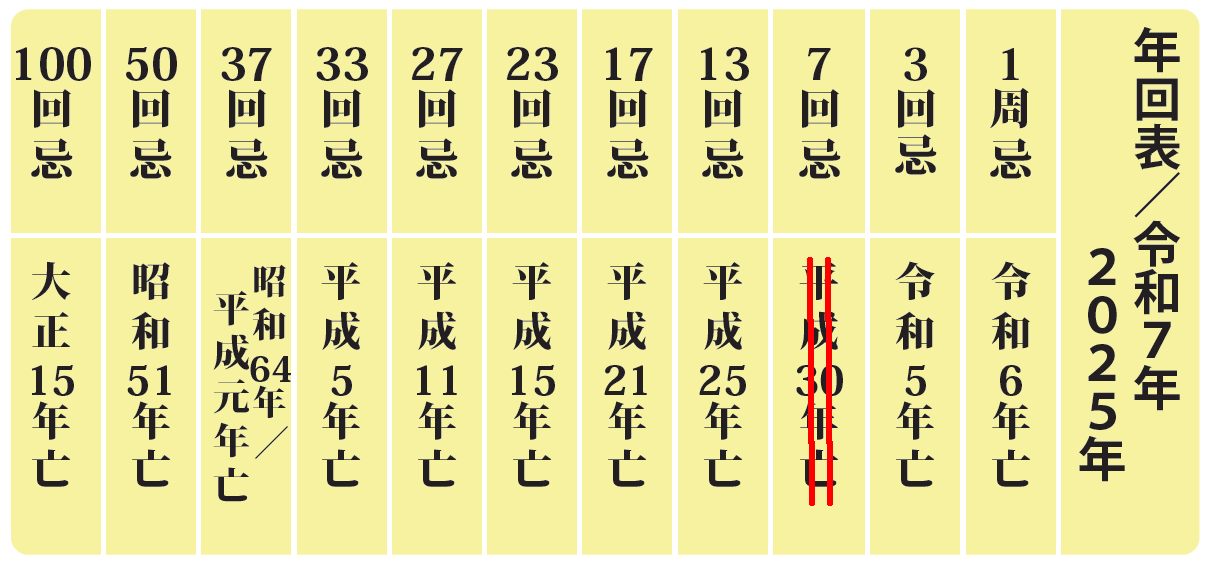

| 2025.1.2 | 年回表の間違いを掲載しました。

|

| 2022.12.17 | |

| 2022.11.16 | |

| 2022.3.21 | |

| 2022.3.18 |

| 2014.5.21 |

|---|